飴と鞭(アメとムチ)の心理学

〜報酬・罰の4タイプと実践的使い方

『飴と鞭(アメとムチ)』という有名な言葉があります。

しつけにおいて報酬を与えて甘やかす面と、罰を与えて厳しくする面を併用することで他者を動かすための手法です。

ここでは、その「飴と鞭」の意味や具体的な使い方についてわかりやすく解説していきます。

目次

刺激と反応による4つの組み合わせ

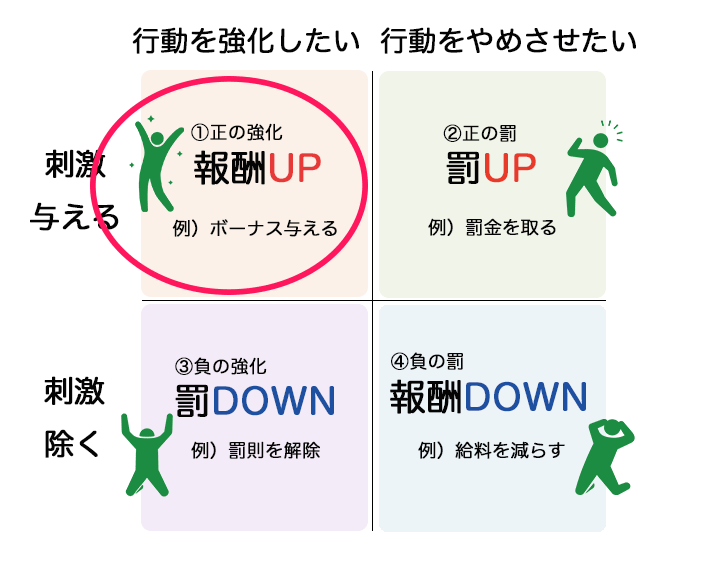

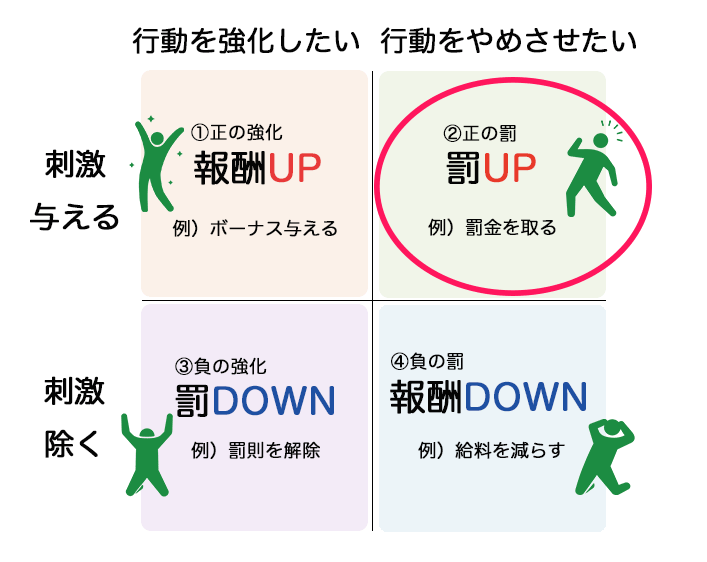

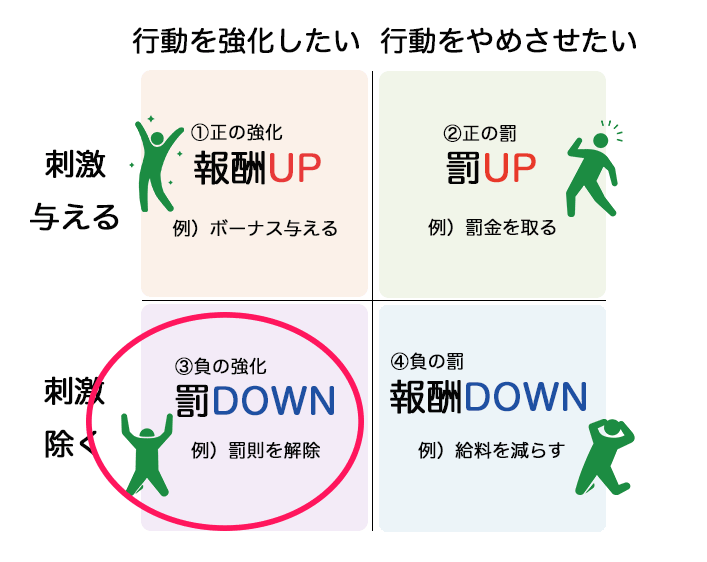

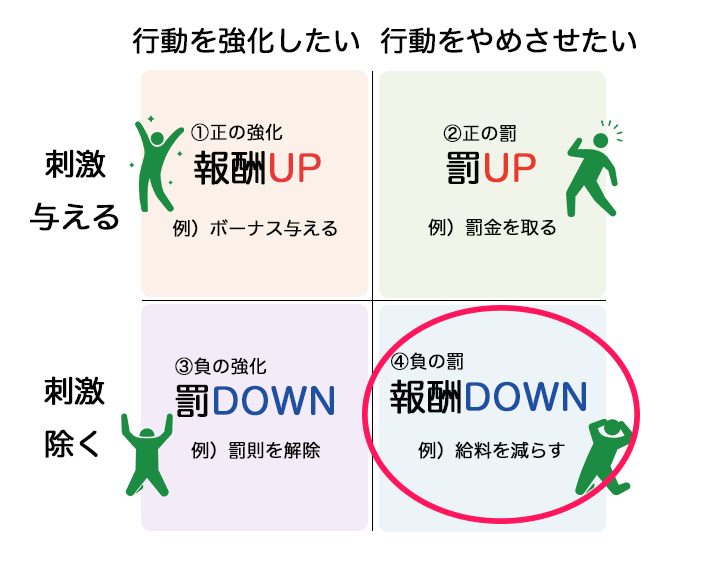

さて、『飴と鞭』は「報酬と罰を与えるか除去か」によって下図のように4つに分類されます。

この4つの条件づけによって、行動が増えたり減ったりすることのほとんどを説明することができます。

そして、この4つによって行動を修正したり形成したりすることが可能になると言われています。

(これらの条件づけは、心理学では「オペラント条件づけ」と言われます。こちらの記事「パブロフの犬」でも紹介しています。)

以下で、これら4つを一つずつ詳しく見てみましょう。

(1)報酬UP(正の強化)

上図左上の「報酬UP(正しくは「正の強化」と言われます)」は、報酬(ご褒美)を与えることでその行動をより強化しようとするものです。

アメとムチで言えば「アメ」を与えるものであり、最も基本的でよく使われる手法と言えます。

好ましい刺激を与える ⇒ その行動が増える

例えば……

与える好ましい刺激(報酬)には、美味しい食事やお金といった物質的なものから、敬意や称賛などそれによって得られる感情的なものも含まれます。

(2)罰UP(正の罰)

上図右上の「罰UP(正しくは「正の罰」と言われます)」は、不快な刺激(嫌がること)を与えることで、その行動をやめさせようとする(もしくは減らそうとする)ものです。

アメとムチで言えば「ムチ」ですね。

嫌な刺激を与える ⇒ その行動が減る

例えば……

嫌な刺激(罰)には、叩く、罰金を取るといった物質的なものから、叱る、悲しむなどの感情的なものも含まれます。

(3)罰DOWN(負の強化)

上図左下の「罰DOWN(正しくは「負の強化」と言います)は、不快な刺激(嫌がること)を除去することで、その行動をより強化しようとするものです。

これまで与えられていた罰から解放されるイメージです。

嫌な刺激を除去 ⇒ その行動が増える

例えば……

(4)報酬DOWN(負の罰)

上図右下の「報酬DOWN(正しくは「負の罰」と言います)」は、報酬を取り除くことで、その行動をやめさせようとする(もしくは減らそうとする)ものです。

これまでもらっていたアメを取り上げるイメージです。

好ましい刺激を取り除く ⇒ その行動が減る

例えば……

それが本当にアメとムチになっているか?

さて、ここまで『飴と鞭』について心理学の「オペラント条件づけ」を元に説明しましたが、その人の性格によってどれが効果的かはかなり変わります。

もちろん、ここで紹介したものはとてもシンプルなものなので、幼い子供や動物ならこのモデルをそのまま適用できるかもしれませんが、子供も中学生くらいになれば小手先だけの飴と鞭では通用しません。

「勉強したらお小遣いをあげる」「よく頑張ったね〜」と褒めるなんていうのは、やはり子供騙しのようなものですから、通用しなくなるでしょう。

「いい加減に勉強しなさい!」と怒鳴ってみてもやっぱりそれだけでは通用しなくなるんじゃないでしょうか。

アメもムチも効かないのであれば、もはやそれは本人にとってアメにもムチにもなっていないということです。

そうなったら、アメやムチの使い方をさらに進化させていく必要があります。

例えば、物で釣るのをやめ、感謝や賞賛といった感情的な報酬を与えるようにする、その後は自分自身でそのものの中に喜びを見出せるように促していく、といった形です。

これは、大人の世界も同じです。

日本の会社も90年代にこぞって成果主義を導入しました。

これは、物質的なアメとムチを与えて従業員のやる気を上げようとしたわけですが、どうもそれだけではうまくいかなかった。

ということで、最近では感謝の気持ちを伝え合う「サンクスカード」を導入するなど感情面の報酬を従業員に与える仕組みを導入する企業も増えてきました。

大人に対しては単純な飴と鞭だと見透かされる可能性がありますから、ひと工夫する必要がありますね。

飴と鞭の使い方(勉強しない子供のケース)

なかなか勉強しない子供のケースを考えてみましょう。

親はなんとか勉強させようとアメとムチを駆使します。

「勉強したら美味しいもの食べに連れていってやるぞ」と食べ物で釣ってみたり、「いい加減に勉強しなさい!」と怒ってみたりしてもなかなか勉強しようとしません。

こんな時、さらに強力なアメとムチを用意してもきっと状況は好転しないでしょう。

それどころかやりすぎると親子の信頼関係が崩れてしまうかもしれません。

こんな時は、上記にも書いたようにアメとムチの質を変えていく必要があります。

例えば、この子にとって勉強とは「難しくて退屈なもの」という認識ですから苦役のようなものです。

つまりそれはすでに「罰」です。「罰」をやらせるためにアメやムチを用意してやらせようとしていたわけです。

これではちょっと可哀想です。

ですから、勉強を「難しくて退屈なもの」から「自分にもできるもの」「面白くてためになるもの」といった認識に変えてやる必要があります。

そうすれば、きっと無理してアメとムチを駆使して尻を叩かなくても子供は自ら勉強するようになるでしょう。

そして、これこそ「罰」からの解放ですから上図左下の「罰DOWN」の行動強化になるというわけです。

具体的には次のようなことが有効です。

- その子にとって簡単な問題から始める。

- 好きな教科から始める。

- 勉強する環境をその子に合ったものに変える。

そして少しでもできたら「よく頑張ったな!」などと褒めてあげることも大事です。

決して「こんなもんで満足してるようじゃダメだぞ!」などと子供のやる気の腰を折るようなことを言ってはいけません。

元々、勉強は「罰」だと思わせた大人が悪いのですから、飴と鞭を駆使して「勉強は楽しいものだ」という設定に変えてあげましょう。

アメの与え方も工夫次第!

まとめ

改めて『飴と鞭』の4つの分類を確認しておきましょう。

飴と鞭は有名な理論ですが、こうして改めて考えてみると様々な応用が考えられます。

そして、それらをうまく組み合わせれば、子供だけでなく大人に対しても行動を強化する強力な手法になり得ることがわかったと思います。

人間も知らぬ間に条件付けされている?

パブロフの犬

このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。

このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。

→もっと見る | 仕事依頼

Follow

メールマガジン

才能診断テスト

才能診断テスト

あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 私の本が出版されました!!

私の本が出版されました!!

9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。