3分でわかる

『群盲象を評す(ぐんもうぞうをひょうす)』の教訓

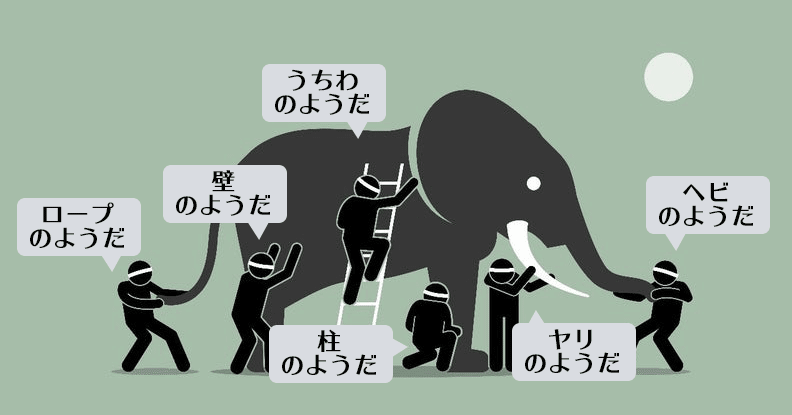

『群盲象を評す(ぐんもうぞうをひょうす)』とは、目の見えない人達がそれぞれ象の一部分を触り、感想を語り合うという寓話。

『6人の盲人とゾウ』などと言われることもあります。

”人は物事の一面を理解しただけで、すべて理解したと錯覚してしまう”ことの例えとして、様々な文化や宗教で教訓として用いられています。

『群盲象を評す』の寓話

『群盲象を評す』は、次のようなお話(上記画像のような状態)です。

昔、ある王様が6人の盲人を集め、像を触らせた。

彼らは、それぞれ象の一部分だけをさわって、象の姿を思い浮かべた。そして、王様に「象とはどんな動物か?」と聞かれると次のように答えた。

足を触った者は「柱のようだ」

尾を触った者は「ロープのようだ」

鼻を触った者は「ヘビのようだ」

耳を触った者は「うちわのようだ」

腹を触った者は「壁のようだ」

牙を触った者は「ヤリのようだ」彼らは、自分の答えこそ正しいのだ主張して一歩も譲らない。

そして、ついには言い争いを始めてしまった……。

意見が対立する理由

皆が象についての感想を言っているのに、完全に意見が食い違っています。

そして、それぞれが自分の正さを主張して対立が始まる……。

現実でも、よくあることですね(笑)

皆が正しいことを言っているにも関わらず話が食い違うのは、皆が一部しか知らないのに全てを知っているかのように意見を言うからです。

しかし、各人はそのことには気づかない……。

このことから、『群盲象を評す』は『人は物事の一面を理解しただけで、すべて理解したと錯覚してしまうこと』の例えとして用いられているわけです。

もちろん、他人と意見が対立することはよくあることです。

そんな時、明らかに自分が正しくて、相手が間違っていると思うことも少なくないでしょう。

しかし、そんな時こそ『群盲象を評す』の寓話を思い出してみてください。

語る人の数だけ真実がある

部分を見てそれが全体、全てだと思いこむ心理は、私たち誰もがおちいる勘違いです。

私たちは「自分は全てを理解してると思い込んでいる」けれど、決してそんなことはないのです。

語る人の数だけ真実があるというのが本当なのです。

どちらが正しいか議論する前に

意見が対立する人がいたら、どちらが正しいのかという議論をする前に、同じものを触れているのか確かめることも大事です。

同じことについて話していると思っていても、実は違うものに触れていることが多いのではないでしょうか。

より大きな視点で物事を見れば、一部分しか見えていなかったことに気づくかもしれません。

もしかしたら、私たち凡人は決して全体像を見通すことなどできないのかもしれません。

ひたすら目を閉じたまま一部分を触ることしかできないのかもしれません。

しかし、自分も相手もそうなのだと思えば、理解し合えない相手とも、ただ対立するだけの関係でなく、別の道が見出せるかもしれません。

『群盲象を評す』は普遍的な教訓

この寓話は、インド発祥とされているものの、様々な国や宗教で古くから教訓として用いられている話です。

それだけ、普遍的な教訓というわけです。

きっとあなたの意見は正しい。

しかし、全体から見たら一部しか正しくないのかもしれません。

そして、それは相手も同じなのかもしれません……。

▼関連記事

映画「十二人の怒れる男」〜偏見は真実を曇らせる

12人の男たちの心理的な変化が描かれた名作

このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。

このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。

→もっと見る | 仕事依頼

Follow

メールマガジン

才能診断テスト

才能診断テスト

あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 私の本が出版されました!!

私の本が出版されました!!

9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。